|

|||||||||||

d'après le New York Times News Service

d'après le New York Times News Service

L'histoire de la musique populaire moderne ressemble parfois à

une série d'accidents heureux: de l'arrivée accidentelle

d'Elvis dans les studios de Sun Records en 1953 pour enregistrer un disque

qu'il voulait offrir en cadeau d'anniversaire à sa mère,

de la rencontre de Paul McCartney et John Lennon à un festival

d'église, et même la décision d'un modeste groupe

de Dublin, The Hype, de changer son nom pour U2.

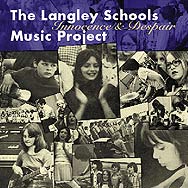

Quoi qu'il en soit, qui aurait cru que l'un des accidents musicaux les plus heureux de l'histoire récente serait la découverte, dans une boutique de disques d'occasion, d'un enregistrement réalisé au milieu des années 70 par quelques douzaines d'écoliers canadiens? Ces enregistrements, qui ont récemment refait surface sur un CD intitulé The Langley Schools Music Project: Innocence and Despair, ne devaient pas être diffusés commercialement. À première vue, il est facile de comprendre pourquoi. La musique résulte de quelques prestations peu structurées, organisées par un professeur de musique de 29 ans, Hans Fenger. Ce dernier avait rassemblé ses élèves ruraux dans un petit gymnase et les avait encouragés à chanter des chansons qu'ils aimaient, ou qui avaient pour eux une signification. Les accompagnements peu élaborés sonnent faux à l'occasion.

Le résultat, cependant, relève de la magie: une manifestation céleste, pleine d'entrain, captée avec une fidélité presque irréelle par un magnétophone à bobines. Cette chorale d'enfants âgés de 9 à 12 ans entonne des versions extatiques, voire mystérieuses, étranges, de chansons ayant des sens complexes et adultes comme God Only Knows des Beach Boys. Leur interprétation de Space Oddity, de David Bowie, avec des éclats de cymbale et un decrescendo de guitare hawaïenne réalisé avec une bouteille de Coke, vous donne des frissons.

Le disque des écoliers de Langley est devenu un succès underground, avec 30000 exemplaires vendus en cinq mois. Pour Alicia Keys, un tel chiffre ne serait guère plus qu'une erreur d'arrondi, mais pour la minuscule maison de disques Bar/None Records, qui a distribué l'album, c'est un mégasuccès. Hollywood veut déses-pérément acquérir les droits cinématographiques.

Pourquoi les gens sont-ils si fascinés par cette capsule-témoin

musicale? Se peut-il qu'après le 11 septembre, ils trouvent quelque

chose de réconfortant dans ces prestations naïves et sincères?

Peut-être -ainsi que semble le démontrer la popularité

de la bande sonore du film O Brother Where Art Thou?- nous lassons-nous

enfin de la musique pop produite à la Jerry Bruckheimer.

Mais voici la raison véritable pour laquelle tant d'amateurs de musique, et certains dirigeants de l'industrie du disque, s'intéressent à ce succès sorti de nul part: Langley servira probablement d'initiation, pour bien des gens, à un corps parfois charmant, parfois troublant d'oeuvres musicales psychotroniques que l'on commence à appeler outsider music (que l'on qualifiera de «musique de nulle part»).

Excentriques, autodidactes, visionnaires...

Comme son cousin mieux connu, l'art brut, la musique de nulle part embrasse une variété presque inimaginable de matériel: musique d'excentriques, de patients d'institutions psychiatriques, d'autodidactes, de dingues visionnaires. À ses extrémités plus farfelues, elle inclut des artistes comme Eilert Pilarm, un imitateur suédois d'Elvis au crâne peu chevelu dont les interprétations fausses, exubérantes et mal prononcées de chansons telles Jailhouse Rock sont devenues des chefs-d'oeuvre d'ineptie.

Aux marges plus sombres on retrouve des esprits troublés comme Jandek, un reclus qui a produit au moins 30 albums-maison remplis de chants qui ressemblent à autant de notes de suicidaires. Ou Jack Muduriana, un quadragénaire du centre d'hébergement Duplex, à Boston, qui s'était vanté à un membre du personnel, David Greenberger, de connaître «presque autant de chansons que Sinatra». Greenberger l'a mis au défi de le prouver et le résultat, enregistré sur un côté d'une cassette de 90 minutes, forme un album sombre et captivant -intitulé Downloading the Repertoire- de 129 chansons sans interruptions...

Les meilleurs enregistrements de cette musique peu commune circulent chez les collectionneurs depuis des décennies sous forme de cassettes ou de CD piratés. Mais depuis quelques années, grâce à l'Internet et à une série de compilations et de rééditions de bonne qualité, un corpus puissant et mystérieux commence à se former. L'intérêt soudain pour la musique profane peut sembler à prime abord une réaction violente contre la musique pop surpasteurisée des dernières années, des boys bands à Britney Spears. Les amateurs de musique attendent quelque chose d'authentique, un groupe original, peu poli (comme Nirvana au début des années 90) qui balaiera les clones.

Chez certains auditeurs, cependant, on sent un début d'inquiétude. Presque tous les genres de rock semblent usés. Si le salut vient un jour, on ne sait pas par où il arrivera. Dans cet entre-deux prolongé, la musique crue et directe de ces profanes devient une révélation. Pas surprenant que tant de groupes connus veulent les reprendre, et que des chercheurs d'archives sonores comme Beck fouillent dans les poubelles du disque pour ce genre de matériel. Dans un environnement de culture pop qui recherche constamment un apport de fraîcheur, la musique profane propose un contenu entièrement «nouveau», qui ne ressemble en rien à un autre riff funky des années 70.

La musique de nulle part a cependant ses problèmes. L'art brut a toujours traîné dans son sillage un élément de freak show. Vous ne pouvez regarder un tableau de fillettes hermaphrodites et de soldats menaçants de Henry Darger, par exemple, sans vous demander s'il était un génie, un pédophile ou les deux. La musique de nulle part soulève les mêmes interrogations. Il est difficile de savoir si vous riez avec les interprètes, ou si vous riez d'eux. Ou les deux.

Comment définir la musique de nulle part ?

Se pose également la question des définitions. À ce chapitre, les frontières peuvent s'embrouiller au point de ne plus exister. Peut-être la définition la plus simple provient-elle d'Irwin Chusid, un producteur, animateur de radio et historien de la musique, auteur d'un livre intitulé Songs in the Key of Z: The Curious Universe of Outsider Music: «On n'aspire pas à faire de la musique de nulle part, dit-il. Dès que vous tentez de faire ce genre de musique, vous n'en faites déjà plus.

Le meilleur exemple reste encore celui des Shaggs, trois soeurs du New Hampshire, dont l'album très atonal de 1969, Philosophy of the World, compte parmi les plus anciens et purs de la musique de nulle part. Les jeunes soeurs Wiggins -Dorothy, Helen et Betty-n'avaient subi à peu près aucune influence du monde extérieur quand leur père dominateur les a emmenées en studio en rêvant à la célébrité. Le résultat est passé à l'histoire à cause -et non en dépit- de ses accords ratés et de ses harmonies enchevêtrées.

Les Shaggs ont réussi à obtenir un son naïf que des groupes indépendants ont tenté d'imiter à peu près sans succès pendant quelques décennies. Vous ne pouvez essayer de faire un album comme Philosophy of the World. Selon le critique Lester Bangs, le son de guitare du groupe ressemblait à 14 peignes que l'on passe dans une crinière d'orignal!

Mais si les Shaggs restent les musiciens de nulle part les mieux connus, elles sont loin d'être les seuls. Le plus important de ces interprètes -considéré par plusieurs comme le meilleur outsider actif-serait Daniel Johnston, un Texan maniaco-dépressif qui demeure près d'Austin, la capitale de l'État. Âgé de 41 ans, Johnston enregistre sa musique depuis une vingtaine d'années, entre ses séjours dans des hôpitaux psychiatriques.

Sa renommée tient aux centaines de chansons qu'il enregistra au début des années 80 dans les garages de parents. Ces chansons parlent de ses obsessions -les vaches, King Kong, les Beatles, Casper le fantôme, et son amour à sens unique pour une collégienne appelée Laurie.

Dans ces albums enregistrés avec des magnétophones bon marché (la musique ralentit ou s'accélère, parce que Johnston a échappé le magnéto), l'artiste chante en faussant et joue tous les instruments: des pianos désaccordés, des orgues d'enfants en plastique, des guitares sèches peu audibles.

Sa musique est douce, intense, poignante. Sur un des premiers enregistrements, on entend sa mère crier: «tu es paresseux. Tu n'as pas honte?» Écouter les oeuvres de Johnston, déclarait Tom Waits, «c'est comme voir un merveilleux dessin égratigné au couteau sur le dos d'une chaise».

Contrairement à la plupart des musiciens mésadaptés, Johnston a atteint le seuil de la célébrité: on l'a vu à MTV; ses chansons ont été reprises par des groupes, de Pearl Jam à Wilco; la version de Mary Lou Lord de sa complainte Speeding Motorcycle a été utilisée dans une publicité. Il donne parfois des spectacles, à guichets fermés, à des endroits comme le Knitting Factory, à New York, mais ses prestations parfois débridées en troublent certains... Vous pouvez aimer la musique de Johnston ou la détester, mais vous ne douterez jamais de l'urgence et de la passion du chanteur. Il n'a que ça.